PRESS RELEASE

米ジョージ・メイソン大学との共同研究でVR認知症ケア教育の有効性を実証

「感情的学習」を通じて介護者の共感力と離職率改善に貢献

株式会社ジョリーグッド(東京都中央区、代表取締役CEO:上路健介、以下ジョリーグッド)は、この度、米国バージニア州のジョージ・メイソン大学公衆衛生学部Li-Mei Chen助教授と共同で実施した、VRを活用した認知症ケア教育の効果検証パイロットプログラムにおいて、その有効性が実証されたことをお知らせします。

本プログラムは、認知症患者の視点を疑似体験できるVRコンテンツが、介護現場のプロフェッショナルに対して、従来の研修では得られにくい「感情的学習」をもたらし、共感力の向上、ひいては離職率の改善に貢献する可能性を示唆するものです。

共同研究の背景:深刻化する米国の介護人材不足とVRへの期待

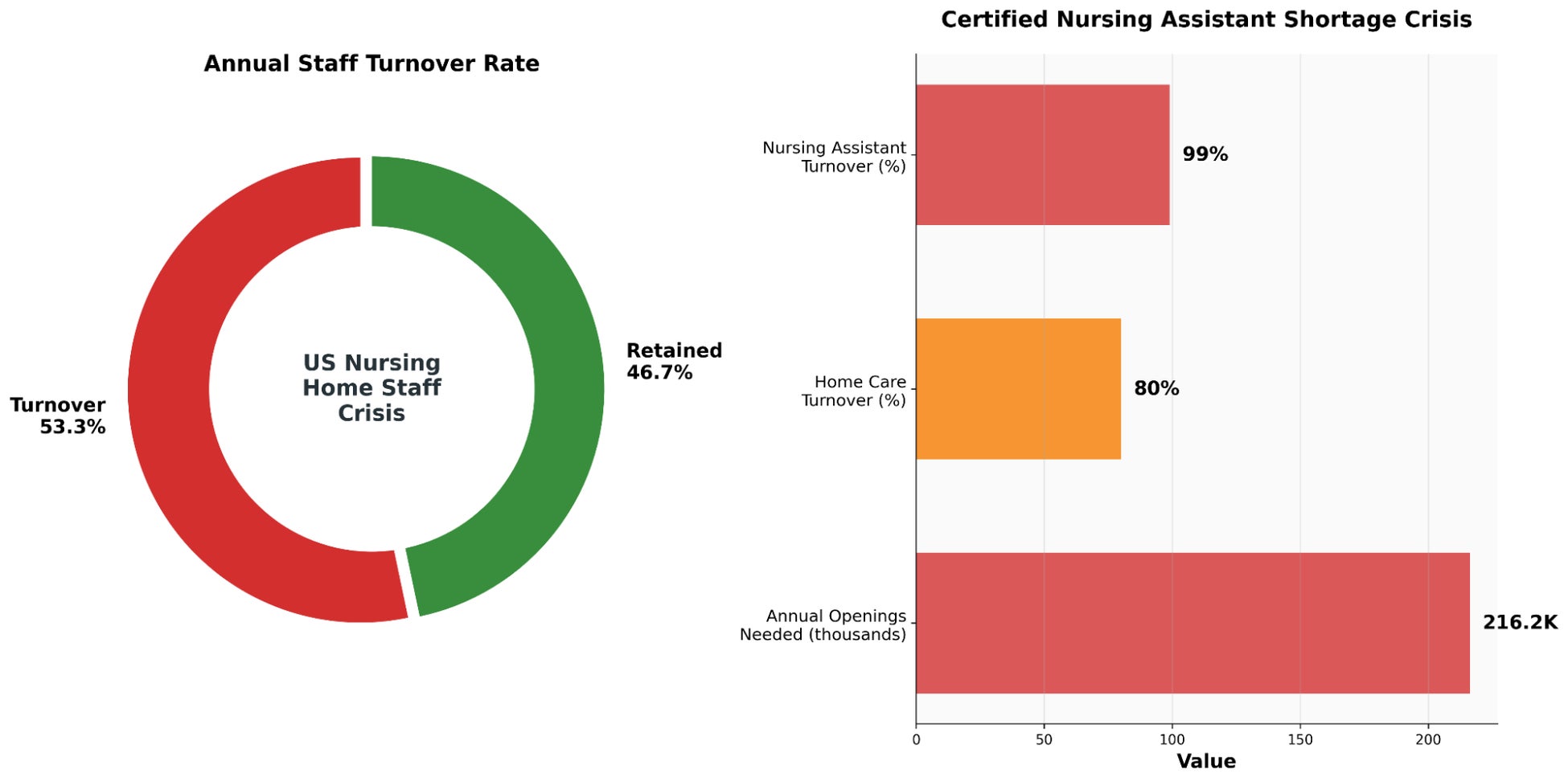

米国では、高齢化に伴い認知症ケアの需要が急増する一方、ナーシングホームにおける介護者の年間離職率が53%に達するなど、深刻な人材不足が課題となっています。従来の介護研修は、症状や行動管理といった技術的スキルに偏りがちで、認知症患者の感情や心理を深く理解するための「共感ベースの教育」が不足していました。

この課題に対し、ジョージ・メイソン大学のLi-Mei Chen助教授は、当社のVR技術に着目。VRが提供する高い没入感によって、介護者が実際に認知症患者の視覚的幻覚や混乱、恐怖を「体感」することで、より深い共感と理解を促せるという仮説のもと、共同研究に至りました。

共同研究の概要:VRを活用した没入型学習プログラム

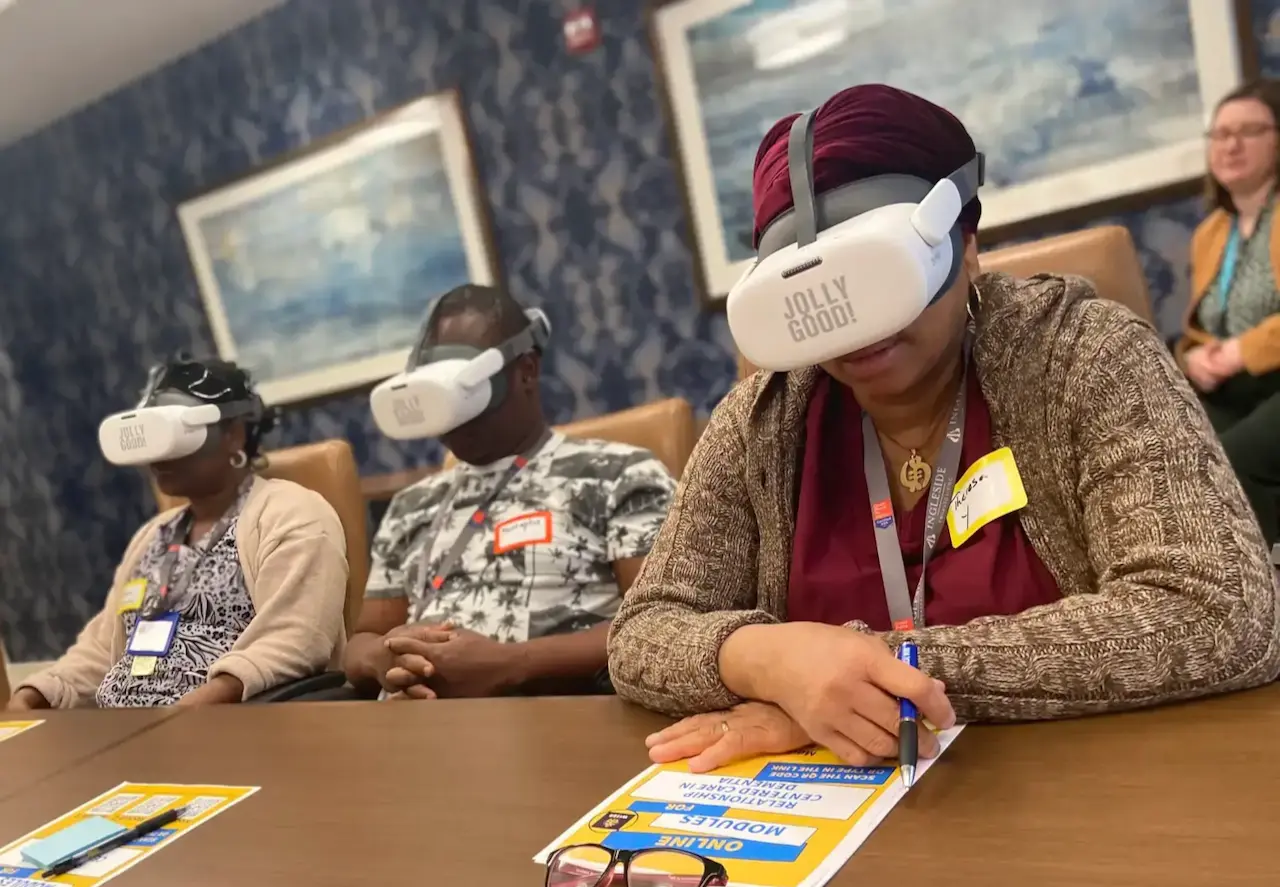

本パイロットプログラムは、バージニア州のナーシングホームに勤務する約20名の認定看護助手(CNAs)を対象に4ヶ月間にわたって実施されました。ジョリーグッドのVRコンテンツは、AI音声合成技術を用いて日本語から英語に翻訳され、多文化・多言語環境である北米の介護現場でも効果的に活用されました。

【プログラム内容】

- 没入型VRシミュレーション体験: 参加者はVRヘッドセットを装着し、レビー小体型認知症患者の視覚的幻覚(例:部屋が水浸しに見える)、物体の誤認識(例:リモコンを電話と間違う)といった、認知症患者の日々の困難や感情をリアルに体験。

- オンライン学習モジュール: VR体験と連動した理論的知識の学習。

- グループディスカッション: 体験内容の振り返りと、現場での実践への応用について議論。

共同研究の成果:VRがもたらす革新的な学習効果

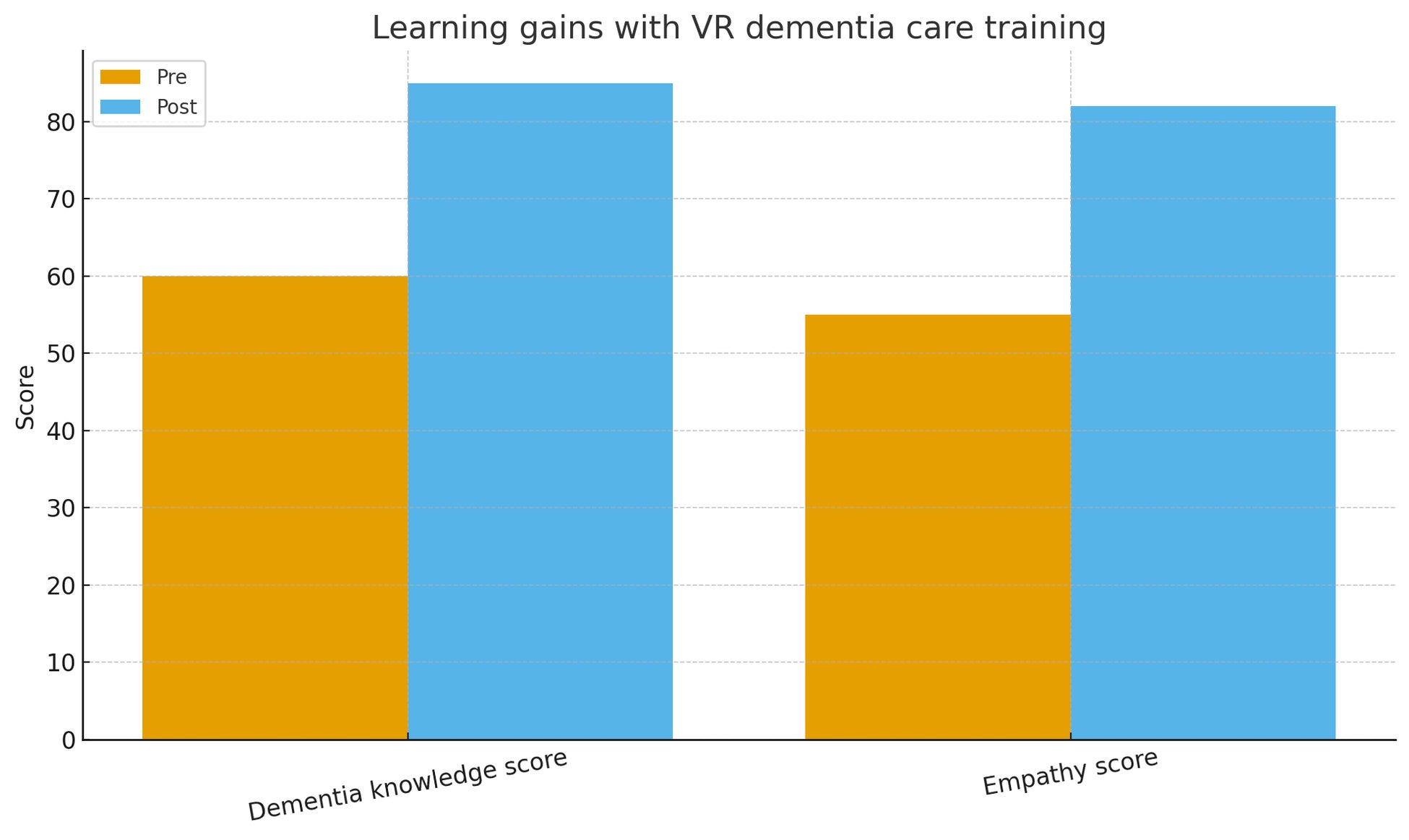

事前事後テストの結果、参加者の認知症に関する知識と共感度がいずれも向上しました。特に、以下のような点が明らかになり、VRの有効性が強く示唆されました。

- 感情的学習の提供

多くの参加者にとって、VRを通じて認知症患者の視界や感情を直接「感じる」体験は初めてでした。Chen助教授は、従来の研修では提供が難しかったこの「感情的学習」こそが、技術的なスキル以上に重要であると強調しています。

- 文化や言語の壁を超えた共感

参加者の多くは英語を第二言語としていましたが、コンテンツの登場人物が日本人であるにもかかわらず、深い共感を示しました。参加者からは「私たちもこのようなシナリオを経験したことがある」という声が聞かれ、VRが文化的な背景を超えて普遍的な感情を伝えることができるツールであることが証明されました。

- 介護者のエンパワーメントと離職率改善への示唆

VR体験とディスカッションを通じて、介護者自身の気づきやアイデアが尊重される機会となり、モチベーション向上に貢献しました。この「関係中心ケア(Relationship-Centered Care, RCC)」への理解と実践は、介護者自身の業務への満足度を高め、ひいては高い離職率の改善につながる可能性が示唆されました。

【関連記事URL】

- ジョージ・メイソン大学 プレスリリース

https://publichealth.gmu.edu/news/2025-06/virtual-reality-adds-empathy-dementia-care - Medical Xpress 記事(アメリカ医療専門メディア)

https://medicalxpress.com/news/2025-06-virtual-reality-empathy-dementia.html - Northern Virginia Magazine 記事

https://northernvirginiamag.com/wellness/2025/08/19/virtual-reality-shows-caregivers-what-its-like-to-live-with-dementia/ - ジョリーグッド過去のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000020924.html